衝撃のラストに思わず「やられた!」と唸ってしまう。そんな読書体験を味わいたい方にこそおすすめなのが、「どんでん返し」が光るミステリー小説です。

予測不能な展開、緻密に張り巡らされた伏線、最後に気づく仕掛け……。どんでん返し系の小説には、読者の想像を軽やかに裏切る快感があります。

本記事では、読書初心者からミステリーファンまで楽しめる“どんでん返し&ミステリー”小説をジャンル別に厳選。ネタバレなしで紹介しているので、安心してお気に入りの一冊を見つけてください。

ミステリー小説とは?

「ミステリー小説って、つまり推理小説のこと?」そう思う方も多いかもしれませんが、ミステリー小説はもっと広いジャンルです。

一般的には、謎や事件の真相を解き明かすプロセスを描いた小説を指し、犯人探しの“本格ミステリー”から、人間関係や社会の矛盾に迫る“心理・社会派ミステリー”まで、幅広いタイプがあります。

「この先どうなるの?」という知的好奇心やサスペンス感を味わえるのがミステリー小説の醍醐味。物語の中にちりばめられた伏線やヒントを拾いながら、真相に迫っていくワクワク感は、読書体験ならではの魅力です。

どんでん返し小説とは?

「まさか、そう来たか!」――読者の予想を裏切る衝撃の展開。それが“どんでん返し”です。

どんでん返し小説とは、ミステリー小説の中でも、物語の途中またはラストに大きな反転・真相の暴露・意外な結末が訪れる作品のこと。主人公の正体、事件の真相、登場人物の関係性など、読み手の想像を裏切りながら納得させる構成が特徴です。

「これまでの伏線が一気に回収される快感」はやみつきになる読者も多数。あっと驚きたい人、読後に思わず誰かと語りたくなる本を探している人には、ぜひおすすめしたいジャンルです。

言葉の語源は、実は歌舞伎で使われる舞台転換の手法「がらんどう返し」に由来しているとも言われています。

→ より詳しい意味や言葉の由来を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください:

椅子から転げ落ちかけた「どんでん返し」

“読者の足を引っかけて転ばせてくる”ような衝撃展開。終盤のたった1行で世界がひっくり返る、そんな「最後の一撃系」や「構造系トリック」の名作を厳選しました。「まさか!」が止まらず、気づけば冒頭に戻って読み直してしまう――そんな至福の読書体験を!

方舟(夕木春央)|講談社|2022年刊行|ミステリー三冠作品

閉所恐怖症の方は要注意。

講談社から2022年に刊行され、「このミステリーがすごい!」「本格ミステリ・ベスト10」「週刊文春ミステリーベスト10」でいずれも第1位に輝いた注目作です。山奥で見つけた謎の地下建造物に迷い込んだ7人の若者たち。水没の危機が迫る密室の中で殺人事件が発生し、極限状況下での犯人探しと脱出劇が展開されます。

誰が犯人で、生き残るのは誰か。そして最後に訪れる“衝撃の一撃”。緻密な構成と張り詰めた空気感、そして読者を欺くどんでん返しが光る、現代本格ミステリーの金字塔です。後味が強烈すぎてしばらくはボーとしてしまうと思います。

十戒(夕木春央)|講談社|2023年刊行|『方舟』に続く注目作

『方舟』でミステリ界に衝撃を与えた夕木春央による最新作は、孤島を舞台にした全く新しいクローズド・サークル・ミステリー。2023年に講談社から刊行され、話題を集めました。

物語の舞台は、外部との連絡を絶たれた孤島。登場人物たちは「十戒」と呼ばれる不可解なルールに従わされ、その中には「犯人を探してはならない」という謎の制約も含まれています。

緻密な論理とスリリングな展開が交錯し、やがてすべてを覆す驚きのどんでん返しが。

読後にアクセスできる“公式ネタバレサイト”という仕掛けも話題で、これを読まないと「終わり」ではありません。

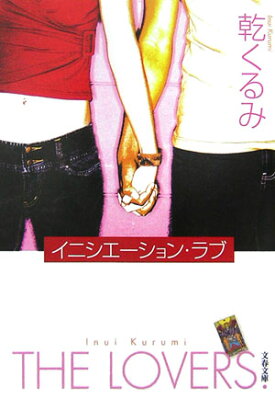

イニシエーション・ラブ(乾くるみ)|文春文庫|2004年刊行|2度読み必至の恋愛ミステリー

2004年に文藝春秋から刊行され、ベストセラーとなった乾くるみの代表作。

物語は恋愛小説として始まり、「A面」と「B面」というレコードのような構成で進行します。

恋のときめきや切なさを追いながら読んでいると、ラストで世界が反転。巧妙な視点のトリックと時系列の入れ替えが、すべての印象を覆します。伏線は冒頭から丁寧に張り巡らされており、思わず最初から読み返したくなる構成が秀逸。

“必ず2度読みしたくなる”という帯の煽りも決して誇張ではなく、読者レビューでも「2回目が本番」という声が多数。

どんでん返し小説の定番として、今なお読み継がれる一冊で、映画化もされた作品です。

最後のトリック(深水黎一郎)|河出書房新社|2008年刊行|読者を巻き込む“共犯型”ミステリー

「犯人は私であり、犯人は今この本を読んでいるあなたです。」

衝撃的な一文から幕を開ける、深水黎一郎の本格ミステリー。2008年に河出書房新社から刊行された本作は、読者を巻き込みながら進む“共犯型”構造が斬新です。

物語を追ううちに、この奇妙な宣言の意味が徐々に明かされ、読了したときには「自分も騙されていた」と気づかされるはず。犯人探しの枠を超えて、“読者との関係性”を巧みにテーマ化した異色のミステリーであり、ラストには「まさかこんなトリックが!」と驚かされる大胆な仕掛けが。

ミステリーの常識を裏切る、まさに“最後のトリック”というタイトルにふさわしい一冊です。

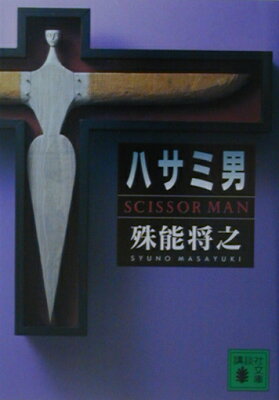

ハサミ男(殊能将之)|講談社ノベルス|1999年刊行|鮮烈などんでん返しの傑作

女性ばかりを狙う連続殺人犯“ハサミ男”。物語は彼の一人称視点で進みますがそこに壮大な罠が仕掛けられています。

1999年に講談社ノベルスから刊行され、今でも“叙述トリック小説の金字塔”として語り継がれる名作です。

読者は冒頭から無意識に「思い込み」に囚われており、それこそが作者の仕掛けた罠。ある瞬間、物語の構造そのものが反転し、それまで読んでいた世界がすべて違って見えてきます。ネタバレ厳禁のどんでん返しミステリーであり、小説というメディアだからこそ可能な“視点のトリック”が見事に決まる一冊。(映画化もされたようですが、原作の空気を壊したくないので私は観ておりません)

初読の衝撃は一生もの。どんでん返し系ミステリーを語るうえで、絶対に外せない作品です。

十二人の手紙(井上ひさし)|中央公論新社|1976年刊行|手紙だけで綴られる極上ミステリー

1976年に中央公論社から刊行された、井上ひさしによる異色の作品です。全編が手紙だけで構成され、登場人物たちの言葉から少しずつ状況が浮かび上がる、独特の構成が魅力です。

手紙を書くのは、クセの強い人物たち。彼らが語る出来事や思いにじわじわと引き込まれていきますが、読み終えたときには静かなどんでん返しが訪れ、作品全体の印象ががらりと変わります。派手な展開はありませんが、手紙というフォーマットを通じて描かれる人間模様には深みがあり、読後には静かな衝撃が残るはず。

“言葉の奥にある真実”を楽しむ、文学的な隠れた名作です。

葉桜の季節に君を想うということ(歌野晶午)|文藝春秋|2003年刊行|“タイトルの意味”が最後に分かる傑作

2003年に文藝春秋から刊行され、「このミステリーがすごい!2004年版」国内編で第1位を獲得した名作。

物語は、どこかハードボイルドな雰囲気で静かに進行しますが、中盤から少しずつ違和感がにじみはじめます。

終盤、読者が“そろそろラストか”と油断した瞬間、圧倒的などんでん返しが炸裂。これまでの出来事がまったく違って見え、タイトルの意味もその瞬間にすべて繋がります。

驚きとともに訪れるのは、嫌な後味ではなく、むしろ心地よい脱力感。

「人生で読んでよかったミステリー」と推す読者が多いのも納得の完成度で、どんでん返し小説の入門にも最適な一冊です。

世界でいちばん透きとおった物語(杉井光)|新潮文庫nex|2022年刊行|“紙で読むこと”自体が仕掛けの異色作

2022年に新潮文庫nexから刊行され、翌年SNSで爆発的に話題を呼んだ“どんでん返し小説”。読後、「電子書籍では無理」と多くの読者が口をそろえる異色作です。

物語は、透明感のある文体と淡々とした語り口で進行しますが、終盤に仕掛けられた構造トリックが一気に明かされ、世界の見え方ががらりと変わります。読了後は“すぐにもう一度最初から読みたくなる”という声も多く、まさにタイトル通り「透きとおる作品」です。

紙媒体だからこそ成立する巧妙な仕掛けが光る一冊。本という形式の奥深さを改めて実感させてくれる、体験型のミステリーです。

噂(荻原浩)|新潮文庫|2001年刊行|ラスト数文字で世界が一変する都市伝説ミステリー

2001年に新潮文庫から刊行された、荻原浩による意外性満点のどんでん返しミステリー。女子高生の間で広まる都市伝説「黒いワンピースの女」が、現実の殺人事件と結びついたとき、物語は加速します。

軽快で読みやすい文体に油断していると、最後の“ほんの数文字”で全てを覆される衝撃。

ラスト一撃の破壊力は「ミステリーマニア」の間でも最強クラスとも言われ、思わずすぐに最初のページへ戻って確認したくなる見事な構成です。サクッと読めるテンポの良さと、読み終えてからズシンと残る読後感のギャップが秀逸。

都市伝説をモチーフにしながらも、本格ミステリーとしての完成度が高く、どんでん返し好きなら必読の一冊です。

medium 霊媒探偵城塚翡翠(相沢沙呼)|講談社|2019年刊行|ミステリー5冠の衝撃作

2019年に講談社から刊行され、「このミステリーがすい!」「本格ミステリ・ベスト10」など主要5ランキングを制した話題作。霊媒師・城塚翡翠と作家・香月史郎のコンビが不可解な事件に挑む、“霊能力×本格推理”のハイブリッド・ミステリーです。

超常的な描写が物語に不穏な空気を漂わせる一方で、展開はあくまで論理的な謎解きに軸を置いて進行。途中に差し込まれる「気持ち悪い男の描写」。そして終盤、これまでの違和感と伏線がすべて一気に収束し、「そう来たか!」と思わず唸るどんでん返しが炸裂します。

なぜこの作品が5冠を達成したのか、その答えは、読み終えた瞬間にわかります。驚きだけでなく爽快感も残る一冊。どんでん返し好きはもちろん、すべてのミステリーファンに強くおすすめです。

名探偵に薔薇を(城平京)|講談社ノベルス|2002年刊行|“物語そのもの”が覆るミステリー

絶対に2部まで読んでください!

2002年に講談社ノベルスから刊行された、城平京による異色のどんでん返し本格ミステリー。おとぎ話のような世界観の中、証拠を一切残さない毒物「小人地獄(こびとじごく)」による連続殺人事件が幕を開けます。

読み始めは幻想的かつ不気味でホラーな雰囲気ですが、第2部に突入した瞬間、世界が一変。これまで読んでいた物語の構造がひっくり返る衝撃に、思わずページを戻したくなるはずです。毒物の不気味さや見立て殺人の技巧、さらには“タイトルの意味”まで、すべてが精密に設計された構成に驚かされます。

「必ず第2部まで読んでください」という帯の言葉は伊達ではなく、どんでん返し好きなら絶対に外せない一冊。巧妙さと読みごたえを兼ね備えた、もっと表舞台に出て気欲しい作品です。

六人の嘘つきな大学生(浅倉秋成)|KADOKAWA|2021年刊行|就活×心理戦のどんでん返しミステリー

2021年にKADOKAWAから刊行された、就活を舞台にした心理ミステリー。大手IT企業の最終選考に残った6人の大学生は、“自分たちで採用者を1人選び、残りは脱落させる”という異例の課題に直面します。

個性も価値観もバラバラな彼らの間で秘密が暴かれ、疑心暗鬼と対立が加速。物語は次々と視点を切り替えながら、ドラゴンボール風に言うと「裏の裏のそのまた裏」と呼ぶべき展開を見せ、幾重にも仕掛けられたどんでん返しが読者を翻弄します。

ラストには意外な爽快感と余韻が残る構成が印象的。就活のリアルな緊張感とエンタメ性を両立させた、現代型どんでん返し小説の快作です。

明治断頭台(山田風太郎)|講談社文庫|1981年刊行|必ず騙される!連作どんでん返し短編集

1981年に講談社文庫から刊行された、山田風太郎による異色の歴史ミステリー短編集。明治維新後の動乱期を舞台に、司法省の官僚・川路と香月、そしてフランス人霊能力者エスメラルダ(笑)が、不可解な事件の真相に迫っていきます。

物語には、西郷隆盛・岩倉具視・内村鑑三・福沢諭吉など実在の歴史的人物が続々と登場。各短編はそれぞれ独立した読み切り形式ですが、読み進めるほどに全体の謎が浮かび上がり、最終話では驚きの大団円が待ち受けます。

歴史×推理×どんでん返しという三要素が見事に融合した、この作品も、もっともっと評価されてほしい隠れた傑作。

アマゾン★4.2・ブックライブ★4.6の高評価も納得です。

弁護側の証人(小泉喜美子)|角川文庫|1984年刊行|最後に覆る法廷どんでん返しの名作

「やられた!」と思わず私も声が出ました。上質などんでん返し。

刑務所で面会する夫婦の会話から始まり、妻の語りで物語は静かに、しかし確実に張り詰めていきます。元ストリッパーの主人公は、資産家の男性と結婚するも嫁ぎ先で孤立し、やがて義父が何者かに殺害される事件が発生。

過去と現在が交差しながら進む構成、丁寧に張られた伏線、すべてが終盤でひっくり返る見事な展開。読者が身構えていても見抜けない「最後」に震えます。小泉喜美子さんの傑作です。

誘拐の日(チョン・ヘヨン)|集英社文庫|2023年日本語版刊行|韓流サスペンスが光る傑作どんでん返し

2023年に集英社文庫から日本語版が刊行され、韓国ドラマ化もされた注目のミステリー。元作家の男が娘の手術代を稼ぐため、元妻と共に大富豪の娘を誘拐。しかしその同日に、誘拐された少女の両親が殺されるという衝撃の展開から物語が一変します。

犯人だったはずの男は、思いがけず事件の核心に迫る役回りに。韓国社会の親子関係などを背景に、テンポよく展開しながらも、登場人物の人間臭さがじわりと胸に残ります。

何度も予想を裏切るストーリーは、どんでん返しの快感をすべて詰め込んだ、韓国ミステリーの傑作です。

リバース(湊かなえ)|講談社文庫|2015年刊行|“静かな罪”が心に残るイヤミス×どんでん返し小説

2015年に講談社文庫から刊行され、ドラマ化もされた湊かなえの代表作の一つ。ある事故死をきっかけに、10年前の冬山旅行で亡くなった親友・広沢の“死因”をめぐる物語が静かに動き出します。

主人公・深瀬のもとに届いた謎の告発文、一言書かれた「人殺し」。封じていた過去が少しずつ揺らぎ、仲間たちとの再会を重ねながら、真相の輪郭がじわじわと浮かび上がっていきます。

湊作品らしい丁寧な人物描写と、登場人物たちの複雑な葛藤。そして終盤に明かされる“ある真実”は、驚きとともに読者の胸に苦く静かな余韻を残します。イヤミスの名手による、“衝撃”よりも“浸透”で読者を打つどんでん返し小説。静かに、深く、心に残る一冊です。

イヤミス・サイコ・衝撃系まとめ

後味の悪さ、狂気の描写、衝撃のラスト──三拍子そろった強烈な一冊を揃えました。

「やられた…」と唸りたくなる、どんでん返し好き必見のカテゴリです。

連続殺人鬼カエル男(中山七里)|宝島社文庫|2011年刊行|二段構えどんでん返し

2011年に宝島社文庫から刊行された、グロテスク描写とサスペンスが交錯する衝撃の警察ミステリー。

物語は、マンションに吊るされた死体と「カエル男」の不気味なメモから幕を開け、連続殺人事件が次々と発生します。

犯人は特定の“ルール”に従って残虐な犯行を重ね、やがて警察は証拠を掴み、容疑者が自供。が、物語はそこからが本番。

真相は予想外の方向へと転がり、複数回のどんでん返しが仕掛けられています。

グロ描写が強くて読む人を選びますが、それに見合うだけの緻密な構成と驚きが待つ一冊。

中山七里らしい畳みかけるような展開と“反転”の妙が光る、強烈などんでん返し小説です。

ルビンの壺が割れた(宿野かほる)|新潮文庫|2017年刊行|SNSの会話で進む、短くも強烈などんでん返し

2017年に新潮文庫から刊行された、会話形式だけで構成された異色のどんでん返し小説。物語は、SNS上で30年ぶりに再会した元恋人同士のやりとりのみで展開されます。

最初は穏やかな会話から始まり、懐かしい思い出や温かい空気が流れますが、やがて言葉の端々に小さな違和感が積み重なっていき……。そしてラスト数行で、それまでの会話がまったく違う意味を持ち始める衝撃の真相が明かされます。

短編ながらも構成は緻密で、通勤時間や移動中にもぴったり。「会話だけ」で読者をだます筆致と、読後に背筋が寒くなるような余韻(含 チョー気持ちいい)が秀逸な一冊です。

魍魎の匣(京極夏彦)|講談社文庫|1995年刊行|どんでん返しを超越した“怪作巨編”

1995年に講談社文庫から刊行された、京極夏彦の代表作にして“怪異×ミステリー”を極めた超大作。少女の失踪事件、謎の団体、奇怪な殺人事件が複雑に絡み合い、圧倒的な筆致で一つの物語に収束していきます。

異様な雰囲気に満ちた舞台設定、狂気すら帯びた登場人物たち、そして読者の想像力を軽々と超える“あの施設”の存在理由には、読了後も言葉を失うほど。伏線回収も桁違いで、どれだけ考えても真相には届かない構成美があります。

上下巻級のボリュームながら、その密度と完成度は比類なし。ミステリー、ホラー、幻想小説の垣根を越える、怪作です。

向日葵の咲かない夏(道尾秀介)|新潮文庫|2008年刊行|後味最凶のイヤミス×どんでん返し

2008年に新潮文庫から刊行され、「読後の後味が最悪」として話題を呼んだ道尾秀介の衝撃作。夏休み中に失踪したクラスメイトを探す中で、主人公は“再会”を果たしますが、そこから先の展開は読者の想像を遥かに超えてきます。

ホラーのような不穏さと、ミステリー的な謎解きが交錯し、やがて物語はとてつもないどんでん返しへと突入。一部には嫌悪感を抱かせる描写もありますが、それを上回る引力と読後の衝撃で、読者を強烈に惹きつけます。

「こんな結末が待っているとは…」と呆然とさせられる読後感は、まさにイヤミスの極致。ミステリーを読み慣れた読者にも刺さる、記憶に残る一冊です。

隣はシリアルキラー(中山七里)|双葉文庫|2023年刊行|静かな恐怖が忍び寄る、サイコサスペンス系どんでん返し

2023年に双葉文庫から刊行された、中山七里による心理サスペンス。

主人公は、隣室から夜な夜な聞こえてくる不穏な音に悩まされていた。何かを切断するような音、何かを詰めるような音──正体のわからない隣人に、次第に追い詰められていきます。同時期、街では連続猟奇事件が発生。周囲との人間関係も緊張感を増幅させます。

得体の知れない恐怖がじわじわと侵食し、終盤には思いもよらない展開が待ち構える“静かなどんでん返し”小説。

グログロ作品の多い中山七里さんの作品の中ではかなりマイルドな作品で、初めて読む方にもおすすめの一冊です。

殺戮にいたる病(我孫子武丸)|講談社文庫|1992年刊行|“認識ごと裏切られる”どんでん返しの金字塔

1992年に講談社文庫から刊行された、我孫子武丸による衝撃のサイコサスペンス。

東京で相次ぐ猟奇殺人事件の犯人の内面が、淡々と描かれていく物語が特徴です。

読者は彼の歪んだ精神と犯行の過程を追いながら、じわじわと物語の深部に引き込まれていきますが──終盤、その構造が一気に反転。“してやられた”という読後の衝撃は、どんでん返し好きにとって忘れられない体験になるはずです。

グロテスクな描写が多く、苦手な方には注意が必要!ただしどんでん返しミステリーとしても屈指の完成度を誇る名作、読むべしです。

あの日、君は何をした(まさきとしか)|宝島社文庫|2020年刊行|過去と現在が重なり合う、切なく重いどんでん返し

2020年に宝島社文庫から刊行された、まさきとしかによる静かな余韻を残すどんでん返しミステリー。かつて殺人犯と疑われ、逃走中に命を落とした少年。その事件をきっかけに人生が狂った母親が抱える悲しみは、15年の歳月を経ても癒えることはありません。

そんな中、現在起きた殺人事件が、過去の事件と不気味なほど重なり始め、やがて2つの時代の真実が結びついていきます。

無関係に見えた出来事の交差点に明かされる“真相”は、衝撃であると同時に、重い読後感を残します。

後悔、葛藤、哀しみが交錯する、感情に訴えるタイプのどんでん返し。イヤミスが好きな読者にも深く刺さる、心揺さぶられる一冊です。

レモンと殺人鬼(くわがきあゆ)|宝島社文庫|2023年刊行|四転五転の怒涛展開、新世代のどんでん返し

2023年に宝島社文庫から刊行され、第21回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞した話題作。タイトルからは想像もつかない展開が次々と押し寄せ、読者は物語のうねりに翻弄されていきます。

軽快なテンポ、無駄のない描写、そして伏線と回収のバランスが絶妙で、ミステリー初心者から上級者まで幅広く楽しめる構成。なかでも、物語が“二転三転、いや四転五転”と変貌を遂げていく展開力は圧巻です。

ラストに“もうひと押し”を求めたくなる声もあるものの、ミステリー賞受賞も納得の仕上がり。緊張と興奮、新世代どんでん返しミステリーです。

現実をえぐる社会派ミステリー

警察、報道、医療、家庭…それぞれの正義が交錯するとき、思いがけない真実が浮かび上がる。

読み進めるうちに、自分の価値観も少し揺らぐかもしれません。

野良犬の値段(百田尚樹)|幻冬舎文庫|2022年刊行|正義が揺らぐ、社会派どんでん返しミステリー

2022年に幻冬舎文庫から刊行された、百田尚樹による社会派サスペンス。誘拐されたのは“社会的弱者”である複数のホームレスたち。動機も目的も不明のまま、マスコミは事件を過熱報道し、警察も混乱。世論が暴走する中、事態は想像もしない方向へと進んでいきます。

本作の特徴は、犯人・警察・報道・世論・被害者、それぞれの立場に「正義」があり、そのすれ違いが鮮烈に描かれていること。テレビ業界出身の著者ならではの臨場感ある描写と、どんでん返しが繰り返され、読み手を試してきます。

スリリングでテンポのよい展開と、社会性のあるテーマ性を兼ね備えた一冊。エンタメとしても骨太な問題提起としても優れた、現代型ミステリーの傑作です。

犯人に告ぐ(雫井脩介)|双葉文庫|2007年刊行(単行本は2004年)|“公開捜査”で挑む異色の心理戦ミステリー

2007年に双葉文庫から刊行された、雫井脩介による社会派ミステリーの傑作。連続児童殺害事件の真相を追う刑事・巻島は、過去の捜査ミスによる左遷から再び前線へ。警察は異例の手段として、“犯人に告ぐ”というTV公開捜査を仕掛けます。

前代未聞の手法に世間は騒然とし、姿なき犯人との間に張り詰めた心理戦が始まる。メディアとの駆け引き、情報操作、警察内部の軋轢、そして「今夜は、震えて眠れ」という名セリフにゾワゾワが止まりません。

刑事としての信念、世論、報道の影響力――全てが交錯しながら導かれる結末は、社会の闇にも鋭く切り込む内容。緊張感と読み応えに満ちた、大人がじっくり味わえるサスペンスです。

火車(宮部みゆき)|新潮文庫|1998年刊行(単行本は1992年)|“ホラー”とも言える社会派サスペンスの金字塔

1998年に新潮文庫から刊行され(単行本は1992年)、今なお“社会派ミステリーの頂点”と称される宮部みゆきの傑作。婚約者が突然失踪した事件をきっかけに、休職中の刑事・本間は、謎の女性・彰子を探し始めます。

調査が進むにつれて見えてくるのは、彼女の“普通のOL”という顔の裏に潜む偽名、借金、そして逃亡の過去。クレジット地獄、多重債務、消費社会の闇が次々と浮かび上がり、読者は次第に“お金の怖さ”と“正体の見えなさ”に震えさせられます。

どんでん返しではなく、真相に近づくほど感情が揺さぶられる構成が見事で、人間ドラマとしても超一級。読み始めたら止まらない没入感で、夜を越えて読み切りたくなる一冊です。

チーム・バチスタの栄光(海堂尊)|宝島社文庫|2006年刊行|医療×ミステリー

2006年に宝島社文庫から刊行された、海堂尊のデビュー作にして大ベストセラー。成功率100%を誇っていた心臓手術チーム「バチスタ班」で連続術中死が発生。病院側は事故と判断するが、疑問を抱いた内部告発を受け、調査が始まります。

事件解明に挑むのは、のんびり系医師・田口と、破天荒で毒舌官僚・白鳥。凸凹コンビのやり取りはユーモアたっぷりで軽快ながら、調査は徐々に真相に近づいていきます。

聞き取り中心の“静かな捜査”が、終盤で一気に転調し、犯人が明かされる瞬間には思わず息を呑むはず。医療ミステリーに知的興奮と爽快感を加えた、新しいタイプのどんでん返し小説です。

カエルの楽園(百田尚樹)|新潮社|2016年刊行|寓話形式で描かれる“現代日本の闇”とどんでん返し

2016年に新潮社から刊行され、百田尚樹が「自己最高傑作」と語る異色の政治寓話小説。

主人公はカエルたち。彼らは、争いを禁じ“謝りソング”で平和を保とうとする楽園「ナパージュ」に迷い込みます。しかしその裏には、他種のカエルによるスパイ活動、侵略の企み、守護者である鳥の撤退など、不穏な現実がひそんでいました。

「信じろ・争うな・力を持つな」の戒律のもと、国は崩壊の危機に瀕していきます。ラストには、寓話と日本の現実が重なる恐ろしさに思わず背筋が凍るはず。

風刺と寓話を融合させた本作は、「どんでん返し小説」という枠を超えて、現代日本への“警鐘”でもあります。

白ゆき姫殺人事件(湊かなえ)|集英社|2012年刊行|映像化もされた、どんでん返しミステリー

湊かなえが描く、現代社会の“魔女狩り”をテーマにした社会派ミステリー。2012年刊行、2014年には井上真央主演で映画化も。

美人OLが惨殺され、週刊誌記者・赤星が関係者へ取材を進める中で、次第に事件の輪郭が明らかになっていく——ように見えますが、そこには巧妙な“ズレ”が。登場人物たちは皆、自分に都合よく語り、SNSやメディアを通じて“物語”が形づくられていく。語る者によって“真実”が歪んでいく構成は、現代的で非常にスリリングです。

文章は平易で読みやすく、ミステリー初心者にもおすすめ。噓と本音、加害と被害の境界が揺らぐ“SNS社会の闇”が浮き彫りになる、心に残るどんでん返し作品です。

ルパンの消息(横山秀夫)|文藝春秋|1998年刊行(小説現代新人賞佳作受賞)|24時間の捜査が導く衝撃の真相

高校教師の“自殺”から15年。時効成立寸前にかかってきた一本の電話「あれは自殺じゃなく、生徒3人による殺人だった」。

真相究明のタイムリミットは、わずか24時間。昭和の終わりを舞台に、刑事たちの執念が交錯する緊迫の捜査劇が始まります。本作は、横山秀夫のデビュー作にして原点とも言える異色作。やがて物語は、未解決事件として有名な“三億円事件”とも交差し、時代の空気と青春の影が浮き彫りにされていきます。

過去と現在が絶妙に絡み合い、伏線の数々が終盤に一気に回収されるラストには「そうだったのか!」と唸ること間違いなし。社会派サスペンスと青春ミステリーが融合した、横山作品の中でも評価の高いどんでん返し小説です。

密室×孤立サスペンス

映画やドラマのような緊張感、ぎゅっと閉ざされた空間で巻き起こる予測不能な事件!

「この中に犯人がいる」そんな状況での疑心暗鬼や心理ゲームがクセになる、密室ミステリーを厳選しました。映像化作品も多く、初心者にもおすすめのドキドキ系ラインナップです。

扉は閉ざされたまま(石持浅海)|祥伝社|2005年刊行|知的興奮が止まらない密室ミステリー

『刑事コロンボ』や『古畑任三郎』を彷彿とさせる、犯人は最初から分かっている本格ミステリー。同窓会で集まった仲間たち。そこで一人を密かに殺害した犯人は、”扉を開けさせない”ことで犯行の発覚を遅らせようと画策します。

完全なクローズドサークルの中、密室を守り続けるための綿密な細工と、違和感に気づいた仲間との静かな論理戦。物理トリックではなく“会話と推理だけ”で進行するスタイルが斬新で、知的な緊張感が最後まで途切れません。

ラストには「そう来たか!」と思わせる意外な展開もあり、地味ながら読み応えは抜群。派手さよりもロジックを味わいたい方におすすめの、異色どんでん返しミステリーです。

ファラオの密室(白川尚史)|宝島社|2023年刊行|第22回「このミステリーがすごい!」大賞受賞作

舞台はなんとエジプトのピラミッド内部。“異国ロケーション×密室トリック”というユニークな組み合わせで描かれる本格ミステリー。内部に安置されたミイラが忽然と姿を消し、“石の密室”で謎が連鎖する展開は、まさに新感覚です。

ファンタジー的な舞台設定ながら、トリックや伏線は極めてロジカルで、読み応えは本格推理そのもの。ピラミッドに持ち込まれた「軟弱な石材」など、物理的なギミックも巧みに組み込まれ、読者の想像を裏切り続けます。

ミステリーファンが「この発想はなかった」と唸るどんでん返しの応酬も見事。舞台設定に抵抗がなければ、間違いなく楽しめる一冊です。新人離れした完成度で、話題を集めた受賞作!

ある閉ざされた雪の山荘で(東野圭吾)|講談社|1992年刊行|東野圭吾の初期作品

雪深い山荘に集められたのは、若き男女7人。彼らは、劇団のオーディション合格者として“ある芝居”に参加するために集められたはずだった。しかし、突然の吹雪で外部と遮断される中、次々と仲間が姿を消し始める。

これは芝居なのか?それとも現実の殺人事件なのか?「全員が演技をしている可能性がある」という劇中劇スタイルの仕掛けが秀逸で、登場人物すべてが疑わしく見えてくる構成がスリリングです。

疑心と緊張の中で読み進めるうちに、最後に明かされる意外な真相に唖然。読者の思い込みを逆手に取った“巧妙などんでん返し”が光ります。読みやすさとスピード感も抜群で、東野圭吾の“叙述トリック系”の名作として今なお高評価を得ている一冊です。

アリアドネの声(井上真偽)|講談社|2021年刊行|どんでん返しの醍醐味が味わえる、優しい1冊

舞台は、地中に築かれた多層構造の未来型都市。式典の最中に地震が発生し、地下で「目が見えず、耳も聞こえず、声も出せない」女性が孤立。主人公はドローンを使い、彼女の救出に挑みます。

だが、彼女の挙動にはどこか違和感が……本当に彼女は“五感を失っている”のか?読者にも少しずつ疑念が芽生え始め、緊張感が高まっていきます。

物語は閉鎖空間ならではのサスペンスと論理の応酬が魅力。終盤、驚愕の展開が待ち受けており、タイトルの意味も鮮やかに回収されます。読後は「すべてがつながる快感」に包まれる、新感覚のどんでん返しミステリー。映像化も期待される傑作です。

仮面山荘殺人事件(東野圭吾)|講談社文庫|1996年刊行|雪山で巻き起こる“密室+裏切り”のどんでん返し

妻を亡くした主人公・高之は、雪深い山荘で義父に再会。その晩、義母や従姉妹ら家族が集まる中、突如現れた強盗グループが侵入し、山荘は“閉ざされた戦場”と化します。

犯人は誰か、強盗とグルの関係者はいるのか──疑心暗鬼が山荘内を支配する中、殺人事件が起こります。捜査役に回る主人公らが真相に迫るにつれ、「一件落着か」と思われた瞬間から、驚愕の真実が次々と明かされ、読者は“ウルトラ級のどんでん返し”に震えます。

家族の絆、裏切り、そして密室+強盗劇という構成の妙が絶妙に絡み合う本作は、どこか名作ミステリーへの敬意も感じさせる緻密な設計です。

ジェリーフィッシュは凍らない(市川憂人)|早川書房|2016年刊行|“飛行船×連続殺人×過去”が交差する、クローズド・サークル

第26回鮎川哲也賞受賞作。

雪の山中で不時着した巨大飛行船〈ジェリーフィッシュ〉。その密室内で起きる連続殺人事件。登場人物たちは外界と遮断された中、次々と命を落としていく。一方、地上では刑事たちが並行して捜査を進めており、さらに過去の出来事も挟まるという三層構造。物語はやがて見事な一点に収束し、読者を唸らせる真相が待ち構えています。

“正統派クローズド・サークル×密室×叙述トリック”という要素を詰め込みながら、キャラの描写や論理構成も緻密。タイトルの意味が明かされる瞬間、全てがひっくり返る衝撃と感動が走ります。理詰めで楽しみたい人におすすめの、隠れた傑作。

作者の市川憂人(いちかわ・ゆうと)さんは、システムエンジニアとして勤務しながら執筆。理系的ロジックとエンタメ性を両立させたミステリーが持ち味です。

インシテミル(米澤穂信)|文藝春秋|2007年刊行|12人の心理が揺れる、知的デスゲーム

「時給11万2千円」の怪しすぎる求人広告に釣られて集まった12人が、地下の実験施設で行うのは“殺人を合法化した疑似ゲーム”。2010年に藤原竜也主演で実写映画化されています。

殺せば高額報酬が得られるルールの中で、誰が誰を信用し、誰が裏切るのか。密室に閉じ込められた人間たちの心理が、絶妙なペースで崩れていきます。

アガサ・クリスティ『そして誰もいなくなった』のオマージュと思われ、推理要素とエンタメ性が高次元で融合。どんでん返しもありつつ、あくまでロジカルな構成は米澤穂信らしさ満点。読みやすくテンポもよく、ミステリー初心者にもおすすめの一冊です。

著者の米澤穂信(よねざわ・ほのぶ)は『氷菓』や『満願』などで知られる人気作家。論理的なミステリーと人間心理の機微に定評があります。

仮面病棟(知念実希人)|実業之日本社|2014年刊行|医療ミステリーの快作

ある夜、病院にピエロの仮面をかぶった男が立てこもり事件を起こします。

その場に居合わせた医師・速水は、負傷者の手当てをしながら事件の真相に迫っていくが、同じ空間にいる看護師や院長、患者など、誰にも不穏な影が…。密室という制限された舞台で疑念と緊張が高まり、読み進める手が止まりません。

グロ描写は少なくテンポもよいため、ミステリー初心者でも読みやすいのが魅力。終盤に明かされる意外すぎる真相は「まさかお前だったのか!」と叫びたくなる衝撃度。読後は爽快感すら残る、医療ミステリー×どんでん返しの隠れた名作です。

作者の知念実希人(ちねん・みきと)さんは現役医師!『天久鷹央の推理カルテ』シリーズなど医療ミステリーに定評があり、読者層も広いのが特徴です。

感情を揺さぶる、深読み系ミステリー

読み終えた後にもじんわりと余韻が残る作品たち。謎解きのスリルだけでなく、「自分だったらどうするか」と考えさせられる深さも魅力です。文学性とどんでん返しが絶妙に溶け合った、心に響く物語を厳選しました。

わたしを離さないで(カズオ・イシグロ)|早川書房|2006年刊行|胸を締めつけるディストピアの真実

2006年に早川書房から邦訳刊行された、ノーベル文学賞作家カズオ・イシグロの衝撃作。舞台は外界から隔絶された寄宿学校「ヘールシャム」。そこに暮らす子どもたちは、特別な教育と徹底した健康管理のもと育てられていきます。

日常に潜む違和感がじわじわと膨らみ、やがて彼らの“存在理由”が明かされるとき、読者は言葉を失うほどの悲しみに直面します。この物語は、巧妙な伏線やどんでん返しというよりも、「その世界に自分がいたら」という想像を通して、静かに深く問いかけてくる一冊。

明快な解決や救いを拒むようなラストは、むしろ現実よりも現実的で、読後に消えない余韻を残します。どんでん返し小説としても、ディストピア文学としても異彩を放つ傑作です。

楽園のカンヴァス(原田マハ)|新潮社|2012年刊行|アートと美にどっぷり浸れるミステリー

2012年に新潮社から刊行された、原田マハの代表的ミステリー。第25回山本周五郎賞候補作にも選ばれた、美術とミステリーが融合した異色の傑作です。

物語の中心にあるのは、“幻のルソー作品”とされる謎の一枚。その真贋をめぐって、2人の美術専門家が審査合戦に挑みます。小説全体に流れるのは、ピカソやルソーといった巨匠たちの息遣い。原田マハの深い美術愛と膨大な知識が随所に滲み出ており、読者の知的好奇心を刺激し続けます。そして物語は、芸術を愛するがゆえの「究極の真実」へと読者を導き、最後に訪れる結末には深い余韻が残ります。

アートに興味のない方でも、知らぬ間に物語の“絵”の中に引き込まれている――そんな体験ができる、唯一無二のどんでん返し小説です。

重力ピエロ(伊坂幸太郎)|新潮社|2003年刊行|家族と罪、希望が交錯する衝撃のミステリー

2003年に新潮社から刊行された、伊坂幸太郎の初期代表作。第129回直木賞候補、第5回本屋大賞第3位にも選ばれた評価の高い一冊です。

物語の主人公は、遺伝子研究に関心を持つ弟と、彼を支える兄の2人。彼らの家族に静かに寄り添う物語は、仙台で起きる連続放火事件と“謎のグラフィティアート”によって不穏な空気をまといはじめます。やがて絵に隠された法則が明らかになり、物語は過去のある事件と結びついていくことに。

軽妙な会話やポップな文体とは裏腹に、テーマは家族、犯罪、社会のひずみといった重たいもの。張り巡らされた伏線が終盤で一気に収束し、読者に深い余韻と静かな衝撃を残します。

盤上の向日葵(柚月裕子)|中央公論新社(中公文庫)|2017年刊行|将棋の世界を舞台にした、本格ミステリー

2017年に中央公論新社から刊行され、第15回本屋大賞第4位にも選ばれた、柚月裕子による異色のミステリー。

物語は、山中で発見された白骨遺体と将棋の駒から始まります。遺体の正体と“駒の由来”を追う刑事たちの捜査パートと並行して描かれるのは、天才的な棋士・上条桂介の数奇な半生。家庭内の葛藤、師との出会い、将棋への執念と孤独――彼の人生には数々の伏線が丁寧に張り巡らされています。

将棋という静かな勝負の世界に緊張感が宿り、やがて刑事パートと交錯したとき、物語は思わぬ真実へと向かいます。成功者に見えた主人公の裏側に潜む、重く痛切な結末。静かなどんでん返しが、深い読後感を残します。心理描写と構成の巧みさが光る、上質な社会派ミステリーです。

ピース(樋口有介)|文藝春秋(文春文庫)|1996年刊行|狂気の動機、巧妙すぎるラスト

1996年に文藝春秋から刊行された、樋口有介による隠れた傑作ミステリー。

舞台は埼玉の片田舎。穏やかなはずの町で、歯科医、ピアニストと続けて二人が殺される連続殺人が発生。被害者同士に接点はなく、捜査は膠着しますが、第三の殺人を機に事態は大きく動き出します。物語は淡々と進むようでいて、その裏に張り巡らされた巧妙な伏線の数々。静かに忍び寄る違和感が、ある瞬間にすべてのピースとしてはまり、真相が露わになったとき、読者は「やられた」と呟くことになるでしょう。

本作の最大の仕掛けは、“タイトルとカバーに真相が隠されている”という構造の妙。派手さはないものの、緻密な構成と丁寧な心理描写が光る、じわじわ効くどんでん返し小説です。

パレード(吉田修一)|幻冬舎文庫|2004年刊行|穏やかな日常の裏に潜む、静かなる狂気

2004年に幻冬舎文庫から刊行された、吉田修一による異色の群像ミステリー小説。舞台はルームシェアをする若者たち。“適度な距離”を保った生活が続く中、ある日、青年サトルが転がり込んだことで、空気が微かに揺らぎ始めます。

彼の存在が、やがて住人たちの内面をあぶり出していき、重なるように報道される連続暴行事件の影がじわじわと忍び寄る構成が見事。

明確な真相は語られず、余白の多い終わり方ですが、だからこそ「この結末をどう受け止めるか」は読者自身に委ねられる構造。心理の隙間に生まれる怖さと不安が残る、文学とミステリーの狭間にある傑作です。

心を揺さぶる心理サスペンス

登場人物の感情や心理にじっくりと迫る“心理サスペンス”を集めました。

一見、穏やかな日常に潜む違和感。登場人物の言動ひとつで読者の認識が覆るような、静かでスリリングなどんでん返しが待っています。心の奥に残る余韻を味わいたい方におすすめです。

爆弾(呉勝浩)|講談社|2022年刊行|緊迫の心理戦ミステリー

2022年に講談社から刊行され、『このミステリーがすごい!2023年版』国内編第1位、『ミステリが読みたい!2023年版』国内篇第1位の2冠を獲得した話題作。

「爆破は予告通りに起きるが、自分は犯人ではない」と語る謎の男・スズキタゴサクと、警視庁の刑事たちによる尋問が、すべての中心となる異色のミステリーです。

取調室という密室での対話のみで進行する構成は、まるで舞台劇のよう。言葉の駆け引きと心理戦の緊張感はページをめくる手を止めさせません。やがて見えてくる“本当の目的”に、読者は思わず息を呑むことに。静かに、しかし確実に地雷を踏ませてくるようなどんでん返しは、一読の価値ありです。

革命前夜(須賀しのぶ)|文藝春秋|2016年刊行|音楽と裏切り、東ドイツを舞台にした静謐なスパイサスペンス

2016年に文藝春秋から刊行された、須賀しのぶによる“音楽×東欧×スパイ”という異色の構成で描かれる静謐な傑作小説。

舞台は1980年代末の東ドイツ。音楽を学ぶために留学した日本人青年が、自由への渇望と疑心の入り混じる日常のなかで、仲間たちとの友情や恋愛、そして「革命前夜」のざわめきに巻き込まれていきます。

閉ざされた国の空気はどこか薄く、誰もが何かを隠しているような重苦しさが漂う世界。「誰を信じるか」「自分の音をどう貫くか」という問いとともに、やがて訪れる衝撃の展開は、サスペンスとしてもどんでん返しとしても秀逸です。

音楽と政治、理想と裏切りが静かに交錯するこの物語は、ジャンルを超えて深い読後感を残します。ミステリーとしても文学としても、一読の価値ある作品です。

監禁(秋吉理香子)|KADOKAWA|2016年刊行|戦慄の家庭内サスペンス

2016年にKADOKAWAから刊行された秋吉理香子の衝撃作『監禁』は、タイトル通り“家庭”という安全なはずの空間が、一転して恐怖の舞台となる異色のサスペンス。

主人公は看護師の由紀恵。夫婦間にすれ違いを抱えながらも、ひとり娘・舞衣子を愛情深く育てていたある日、夜勤明けに帰宅した彼女を待っていたのは、想像を絶する事態でした。

ラスト数十ページの衝撃は、思わず本を持つ手が止まらなくなるほどで、読後には深いため息が漏れるはず。家庭をテーマにした“閉ざされた空間”の恐怖と、予測を超える展開が光る、どんでん返し好きにこそおすすめのサスペンス小説です。

何者(朝井リョウ)|新潮社|2012年刊行|直木賞受賞作が描く、“自意識”ミステリー

2012年に新潮社から刊行され、第148回直木賞を受賞した朝井リョウの代表作。

舞台は就職活動に臨む5人の若者たち。真面目なタイプ、意識高い系、自分を武装するように振る舞う者、明るいムードメーカー、そして冷静な語り手・拓人。

SNSや面接、自己PRといった就活特有の空気感が生々しく描かれ、言葉の端々からにじむ“自意識”と“他者評価”への過剰な反応が痛いほどリアル。登場人物の言動に「自分もこうかもしれない」と気づいた瞬間、静かな不安が広がります。

物語の終盤には、それまでの信頼が崩れ去るようなどんでん返しが待っており、読後には”痛快さと”と“もの悲しさ”のような余韻が残ります。

PIT(五十嵐貴久)|双葉文庫|2016年刊行|痛みと恐怖の果てに炸裂する、執念のどんでん返し

2016年に双葉文庫から刊行された、五十嵐貴久による戦慄の心理サスペンス。

突如連れ去られ、地下に監禁された男女。そこには不可解なルールと、支配する“何者か”の存在が。物語は、監禁された人々の視点と犯人側の視点が交錯しながら進行し、次第に人間の恐怖と狂気が露わになっていきます。

中盤には読者の想像力を超える“痛み”が描かれ、著者の代表作『リカ』に通じるような強烈な不快感が立ち上ります。それでも読み進めた先には、すべてをひっくり返す圧巻のクライマックスが待っており、張り巡らされた伏線が驚くほど鮮やかに収束。どこまでも人間の執念と弱さをえぐりながら、スカッとするようなどんでん返しが冴え渡る一冊。

容疑者Xの献身(東野圭吾)|文藝春秋|2005年刊行|これを「愛」と言ってよいのか

2005年に文藝春秋から刊行された、東野圭吾「ガリレオ」シリーズ屈指の傑作ミステリー。直木賞をはじめ数々の賞を受賞し、映画化もされた本作は、シリーズ未読でも十分に楽しめる独立性を備えています。

天才物理学者・湯川と、事件の鍵を握る天才数学者・石神。理系トリックを駆使した謎解きの裏側で描かれるのは、ある男が“すべてを捧げた愛”の物語。淡々とした語り口の中に潜む、壮絶な覚悟と悲しみが、読者の心を深く揺さぶります。

「なぜ、彼はここまでしたのか」――ラストで明かされるその理由に、言葉を失う人も少なくありません。どんでん返しとしての完成度はもちろん、読後の余韻の深さでも突出した一冊。ミステリー初心者から上級者まで、全ての読者に読んでほしい現代ミステリーの金字塔です。

読者の推理心をくすぐる本たち

鮮やかなトリック、仕掛けられた伏線、意外な真実。

読者の“推理心”をくすぐる作品を集めました。本格ミステリーのような構成の緻密さを持ちながら、エンタメ性や読みやすさにもこだわった作品ばかり。論理とひらめきの快感を、ぜひ味わってください。

硝子の塔の殺人(知念実希人)|実業之日本社|2021年刊行|“塔の惨劇”と驚愕の結末

2021年に実業之日本社から刊行された、知念実希人による本格ミステリー小説。

舞台は、雪に閉ざされた山中にそびえる円錐型の“ガラスの塔”。招かれたのは、探偵、医師、霊能者、小説家といったクセ者たち。外界と隔絶された中で連続殺人が起き、知力と心理戦が交錯する閉鎖空間サスペンスが始まります。

本作は、アガサ・クリスティなど往年の名作へのオマージュに満ちた構成で、密室、叙述トリック、推理合戦と、ミステリーファンにはたまらない“仕掛け尽くし”の一冊!そして終盤、すべての前提が覆される衝撃のどんでん返しが待っています。

“真の犯人は誰なのか?”という問いが、ラスト数ページでまったく別の形で立ち上がる、技巧派ミステリーの傑作です。

屍人荘の殺人(今村昌弘)|東京創元社|2017年刊行|“ホラーとミステリーの融合”が話題の新感覚ミステリー

2017年に東京創元社から刊行され、第27回「鮎川哲也賞」を受賞した今村昌弘のデビュー作。ミステリーとホラーを大胆に融合した構成で、大きな話題を呼びました。

物語の舞台は、大学の推理研究会メンバーたちが合宿で訪れた山奥の「屍人荘」。外部との通信が断たれ、奇妙な出来事が次々と発生する中で殺人事件が勃発。登場人物たちは密室状態で、極限状況の中、真相に迫っていきます。

軽快な会話劇と個性的なキャラクター造形、そして“まさかそんなジャンルを?”と驚かされる展開が特徴。後半には従来の推理小説の常識を覆すような仕掛けが待ち受けており、ラストには読者の予想を鮮やかに裏切るどんでん返しも。新たな読者層を獲得した、異色にして快作の本格ミステリーです。

終着駅殺人事件(西村京太郎)|光文社文庫|1983年刊行|トレインミステリーの金字塔

1983年に光文社文庫から刊行された、トラベルミステリーの第一人者・西村京太郎による代表的作品のひとつ。夜行列車を舞台に、次々と命が奪われていく緊迫の連続殺人が描かれます。

高校卒業後に上京した男女7人が、久々に再会し帰郷の旅へ。乗り込んだ夜行列車で、1人、また1人と仲間が命を落とし、列車の終着駅・青森に向かって物語は加速します。疑心と恐怖が静かに満ちる密室空間、車内の緊迫感が見事に描かれています。ラストに明かされる“動機”にはしばし呆然とするはず。昭和ミステリーの名作として今なお根強い人気を誇る作品です。

どんでん返しの衝撃と旅情の余韻――寝台列車と共に読むと、より深く味わえる傑作です。

凶鳥の如き忌むもの(三津田信三)|講談社タイガ|2017年刊行(文庫版)|異界をベースに異色の本格ミステリー

2017年に講談社タイガから文庫化された、ホラーと本格推理を融合させた異色作。著者・三津田信三は怪談と論理の両軸で構築された“刀城言耶シリーズ”で知られ、本作もそのシリーズにあたります。

物語の舞台は、山間にひっそりと佇む閉鎖的な集落。古くから「凶鳥」にまつわる忌まわしい伝承が語り継がれており、やがてその地で奇怪な連続死が発生します。伝承の呪いか、それとも人為的な犯罪か。不穏で重苦しい空気と、論理的な謎解きの緊張感が見事に融合した構成。

横溝正史や京極夏彦のファンにはたまらない世界観が広がり、終盤には衝撃のどんでん返しが炸裂します。異質な読後感を味わえる、唯一無二のどんでん返しミステリーです。

模倣の殺意(中町信)|光文社文庫|1973年刊行(原作)|“国産叙述トリック”の伝説的傑作

1973年に刊行された中町信の代表作で、叙述トリックを用いた国産ミステリーの先駆けとして知られる一冊。昭和の作品でありながら、現代の読者も見事に騙される精巧な仕掛けが魅力です。

物語は、作家・坂井正夫が自作小説『7月7日の死』と同じ状況で死亡したことから始まります。調査に乗り出すのは、編集者・中田秋子とフリーライターの津久見伸助。ふたりの推理によって一応の決着を見たかに思えた事件は、見事にひっくり返され。

構成自体が「読者への挑戦状」として機能しており、誰もが“騙される快感”を味わうことになるでしょう。伏線の張り方も自然で、何度も読み返したくなる構造美も持ち合わせています。

叙述トリックやラストのどんでん返しが好きな方には必読級。ミステリの歴史に残る不朽の名作です。

どちらかが彼女を殺した(東野圭吾)|講談社文庫|1996年刊行|読者への挑戦状ミステリー

1996年に講談社文庫から刊行された、東野圭吾のから読者への挑戦状。

カヨコを殺したのは「元恋人」か「親友」か、という二者択一。主人公である兄は復讐心から独自に調査を進めますが、物語の途中から警察官が登場し、冷静かつ論理的な視点で事件を再構成していきます。

最大の特徴は、作中で犯人の名前が明かされないという点。読者が手がかりをもとに真相を導き出すという仕組みです。伏線は緻密に張られておりますが、X等では「犯人が分かった」という声やネタバレサイトも充実。残念ながら私には犯人が分かりませんでしたが…知的好奇心を刺激する一冊です。

プラスティック(井上夢人)|文藝春秋|2002年刊行|違和感の先に待つ静かな衝撃

2024年「本屋大賞 超発掘本」として再評価された異色のミステリー。物語は、30年前にフロッピーに保存された54本のテキストファイルを、ひとつずつ読み解いていく形式で進行します。

最初は主婦が綴った何気ない日記のように映りますが、次第に船酔いのような気持ち悪い“違和感”が忍び寄ってきます。時間がズレていたり、他人が自分の名前で図書館を利用していたり。少しずつ現実が歪んでいくような記述が重なり、やがて全貌が明らかになったとき、読者は静かな衝撃に包まれるでしょう。

派手などんでん返しではなく、言いようのない不安がじわじわと広がるタイプの作品。ミステリーという枠を超え、読後もじっと心に残る一冊です。

眠れない町(赤川次郎)|新潮文庫|1991年刊行|異色の団地ミステリー

1991年に新潮文庫から刊行された赤川次郎の異色ミステリー。

舞台は誰もが「不眠」で苦しんでいる団地。住民たちは不眠や体調不良に悩まされ、やがて自死や事故といった不穏な事件が続発します。

一見すると無関係に思えるそれらの出来事が、ある“共通点”をもってひとつに収束していきます。赤川作品らしい軽妙なテンポと読みやすさを保ちつつも、終盤では物語が反転し、意外な理由が明かされるというどんでん返しが待ち構えています。

怖さや陰鬱さは控えめながら、どこか不気味な後味が残るのも魅力。王道の本格ミステリーとは異なる、少しズレた“奇妙さ”を楽しみたい方におすすめの一冊です。

気持ちよく読める、驚きの物語たち

ドキドキもしたいけど、読んだあとに暗い気持ちになるのはちょっと嫌だな。

そんなあなたに贈る、読後にモヤモヤが残らない“やさしいミステリー”たちです。ユーモアや爽快感、ちょっぴり切ないけど前向きなラスト。ミステリー初心者の方にも、自信をもっておすすめできる作品ばかりです。

《君のクイズ》(小川哲)|朝日新聞出版|2022年刊行|一問の真相を追求する衝撃作

生放送のクイズ番組、優勝賞金1,000万円。最終問題で勝敗が決まる中、相手は“問題が読み上げられる前”に正答を導き出した――これはヤラセか、それとも圧倒的なロジックか?

敗者となった主人公は、あの一問の「真相」を追い始めます。舞台はクイズ番組ながら、ミステリーさながらの心理戦と論理の応酬が展開し、最後にはどんでん返しが待ち受けています。

既視感を覚えた読者も多いはず。2008年のアカデミー賞映画『スラムドッグ$ミリオネア』を彷彿とさせる構成に、読み始めたら止まりません。

《もう誘拐なんてしない》(東川篤哉)|文藝春秋|2010年刊行|軽やかでユーモア満点の青春ミステリー

2010年に文藝春秋から刊行された、軽妙な青春系どんでん返しミステリー。

仕事も恋も冴えない主人公が、ある日“ニセの誘拐事件”に巻き込まれたことで、騒動に放り込まれていきます。物語は終始テンポよく進み、東川作品らしいユーモアと遊び心も満載。登場人物のやり取りや小ネタに思わず笑ってしまう場面も多く、ミステリーにありがちな重さや陰鬱さとは無縁です。

それでいて、真相が明かされる終盤にはしっかりとした“ひっくり返し”も用意されており、驚きと納得が待っています。気軽に読めて、読後には爽やかさが残る、まさに癒し系どんでん返し。肩肘張らずに楽しんでください。

《逆転美人》(藤崎翔)|小学館文庫|2018年刊行|“紙の本”でこそ味わえる、前代未聞のトリック

2018年に小学館文庫から刊行された、藤崎翔によるどんでん返しミステリー。「美人すぎて不幸になった」と語る女性の手記で話が進みますが、突如現れる“後書き”によって、読者の認識が一気に揺さぶられます。

それまで読んでいた物語の意味がひっくり返り、「え?どういうこと?」とページを行き来してしまうはず。紙の本でなければ成立しない仕掛けが施されており非常にユニークなどんでん返し小説です。

2度楽しめる読みごたえが詰まった一冊。電子書籍非対応である理由に思わず納得するはずです。ネタバレ厳禁、読者体験重視のミステリーを求める方に強くおすすめします。

逆転泥棒(藤崎翔著)

「もう一度、最初から読みたくなる」──そんな快作ミステリー。

グロ要素はゼロ、軽妙な語り口とテンポの良さで、最後まで爽快に読めるどんでん返し小説です。

社会からドロップアウトしてコソ泥となったヨッシーが、偶然にも幼なじみ・タケシとその妻マリアの家に盗みに入ったことから物語が急展開。過去の因縁やすれ違いが徐々に明らかになり、やがて“逆転”が訪れます。

90年代~2000年代初頭のポップカルチャーがちりばめられており、当時を知る世代にはたまらないノスタルジーも。定説、ポケモン、MD、キョンキョン…懐かしワードにニヤリとしつつ、意外性のある構成に唸るはず。

《逆転泥棒》(藤崎翔)|講談社文庫|2020年刊行|爽快な語り口で一気読み、軽やかな”どんでん返し”

2020年に講談社文庫から刊行された、藤崎翔によるライトタッチのどんでん返しミステリー。この方の作品では人が死なないのが特徴ですね。

社会に見放され、コソ泥となった主人公ヨッシーが忍び込んだ家は、かつての親友タケシとその妻マリアの家…偶然から始まる再会と因縁の物語です。

コミカルな語り口とテンポの良い展開に加え、90年代~2000年代初頭のポップカルチャーが随所にちりばめられ、当時を知る世代にはたまらないノスタルジーも。過去と現在が交差する構成も巧みで、物語の後半には“そう来たか”と唸らされる逆転劇が待ち受けています。

グロ要素や重さは一切なし。「気楽に読めて、ちゃんと驚ける」ミステリーを探している方にぴったりの一冊です。

グラスホッパー(伊坂幸太郎)|角川書店|2004年刊行|異色の殺し屋たちが交錯する群像サスペンス

2004年に角川書店から刊行された、伊坂幸太郎の「ころし屋シリーズ」第1作(『マリアビートル』『AX』『777』と続きます)。

元教師の鈴木は、妻を殺した男への復讐を誓い、謎の殺し屋「押し屋」を追う。無口な殺し屋「鯨」と饒舌な「蝉」など、個性的な殺し屋たちが次々と登場し、それぞれの視点がテンポよく交錯。物語はサスペンスでありながらも、ユーモアと哲学的な問いも内包し、唯一無二の世界観を形づくります。

巧みに張られた伏線と意外な展開、そして読後に残る余韻。どんでん返し小説としても完成度が高く、エンタメ性と文学性が絶妙に融合した一冊です。端的にめちゃくちゃ面白いです。

マリアビートル(伊坂幸太郎)|角川書店|2010年刊行|新幹線で繰り広げられる疾走感あふれる密室サスペンス

2010年刊行の本作は、「グラスホッパー」に続く“ころし屋シリーズ”第2弾。舞台は東京発・盛岡行きの東北新幹線。降車できない密室空間で、殺し屋たちの思惑が交錯し、息もつかせぬ展開が繰り広げられます。

復讐に燃える元刑事「木村」、残酷な天才中学生「王子」、名コンビ「蜜柑」と「檸檬」、そして“最も運の悪い男”「七尾」ら、キャラクターは粒ぞろい。視点が切り替わるたびに物語が加速し、最後にはどんでん返しが炸裂します。

アクション、ユーモア、心理戦が絶妙に混ざり合い、エンタメ性抜群の一冊。ブラッドピット主演で映画化もされた人気作で、シリーズ初心者にもおすすめです。

AX(伊坂幸太郎)|角川書店|2017年刊行|殺し屋なのに恐妻家、切なさも光る異色ミステリー

2017年刊行の本作は、“ころし屋シリーズ”第3弾。主人公は、プロの殺し屋でありながら、家庭では完全に妻に頭が上がらない男・兜。仕事と私生活のギャップが絶妙で、序盤からユーモアとスリルに満ちた展開が続きます。

依頼を受けて遂行する冷徹なミッションの裏に、家族への静かな愛情がにじむ構成が秀逸。伊坂幸太郎らしい洒落た会話と伏線の妙も健在で、読み進めるほどに作品世界に引き込まれていきます。

シリーズ中もっとも“切ない余韻”を残す本作は、アクションだけでなくヒューマンドラマとしても一級品。優しさと緊張感が交錯する、記憶に残る一冊です。

777(トリプルセブン)(伊坂幸太郎)|角川書店|2023年刊行|殺し屋シリーズ最終章、痛快に完結!

2023年に刊行された『777』は、「グラスホッパー」から続く殺し屋シリーズの完結編。高級ホテルへ“モノ”を届けるだけの任務が、次々と現れる強敵との攻防へと発展し、事態は予測不能の混乱へ。

吹き矢を操る謎の六人組、布団を武器にした奇抜な技「モウフとマクラ」など、ユニークな暗殺術が次々登場。会話のテンポや伏線回収も伊坂作品らしく、読者を心地よく翻弄します。

アクション、笑い、スリル、どんでん返し──全てが詰まった本作は、シリーズのラストにふさわしい傑作。読み終えたとき、もう一度最初から読み返したくなる爽快な読後感が待っています。

死亡フラグが立ちました(七尾与史)|宝島社文庫|2010年刊行|サクッと読めるライト系ミステリー

2010年に宝島社文庫から刊行された『死亡フラグが立ちました』は、死の予兆をテーマにしながら、まったく恐怖感のない“笑える”ミステリー。タイトルや表紙のインパクト通り、テンポよく進む物語と軽妙な会話に惹き込まれます。

バナナで滑る、謎の予言など、ツッコミどころ満載の展開が連続し、登場人物たちの個性もクセが強め。どんでん返し系の本格ミステリーではなく、日常の中にミステリー風味を加えたエンタメ作品です。

ミステリー初心者や読書の気分転換にちょうどよく、気軽に楽しめる一冊。読後は「続きが読みたい!」と思わせる中毒性があり、シリーズ化も納得の人気作です。

スロウハイツの神様(辻村深月)|講談社文庫|2010年文庫化|心を優しく揺さぶる“静かなどんでん返し”

辻村深月による本作は、2007年刊行後に2010年に講談社文庫化された、優しさに満ちた異色のどんでん返し小説。脚本家の赤羽環を中心に、若手作家やアーティストたちが暮らす“スロウハイツ”という共同住宅での生活を描きます。

新しい住人の登場をきっかけに、和やかな日常の裏に潜む違和感が少しずつ膨らみ、やがて衝撃の秘密が明らかに。丁寧に張り巡らされた伏線が、終盤で鮮やかに回収される様はまさに圧巻です。

衝撃よりも“やさしさ”が残る読後感は、辻村作品ならでは。静かで力強い傑作です。

名も無き世界のエンドロール(行成薫)|祥伝社|2013年刊行|衝撃が胸に残る青春どんでん返し

2013年に祥伝社から刊行された本作は、派手な展開よりも“余韻”を大切にする青春ミステリー。ドッキリ好きの青年・マコトが、親友・トモとの過去と現在を交錯させながら、とある“大作戦”を仕掛けていきます。

男2人と女1人による三角関係を軸に、時間軸が行き来する構成ですが、洒脱でリズム感ある文体により、すっと読める心地よさも魅力。読み進めるほどに、何気ない場面の裏に潜む想いや秘密が明らかになり、ラストで感情が静かに揺さぶられます。

“静かなどんでん返し”を求める方にこそおすすめしたい、余韻重視のミステリーです。

アヒルと鴨のコインロッカー(伊坂幸太郎)|東京創元社|2003年刊行|ラストに胸を衝かれる傑作

2003年に東京創元社から刊行された本作は、伊坂幸太郎らしさが詰まった、完成度の高いどんでん返しミステリー。大学に入学したばかりの椎名が、隣人の河崎に「一緒に本屋を襲わないか」と誘われる場面から物語は始まります。

軽妙な会話やユーモラスなやり取りとは裏腹に、物語には深い悲しみと余韻が潜んでおり、断片的だった出来事がラストで一気に繋がっていく構成は見事。伏線の張り方と回収の鮮やかさ、そしてラストの静かな衝撃に胸を打たれる読者も多いはず。

2007年に濱田岳さん主演で映画化されたこの作品、伊坂ワールドに初めて触れる方にもおすすめの一冊です。

同姓同名(下村敦史)|祥伝社|2017年刊行|全員が“同じ名前”、前代未聞のミステリー

2017年に祥伝社から刊行された本作は、登場人物すべてが「大山正紀」という同姓同名という、前代未聞の設定が話題を呼んだ異色のミステリー。

物語は「大山正紀が大山正紀を殺した」という衝撃的な一文から幕を開けます。

人生を“名前”に翻弄された者たちが結成した「大山正紀被害者の会」には、引きこもりの大山、エリートの大山、クセ者の大山など、実にさまざまな“大山正紀”が登場。読者が混乱しそうになるところを、巧みな構成と語り口でぐいぐいと引き込みます。

ユーモアとスリルが絶妙に共存し、終盤にはしっかりとしたどんでん返しも。奇抜さだけに頼らない、読み応えある一冊です。

残り全部バケーション(伊坂幸太郎)|集英社|2012年刊行|技巧派連作ミステリー

2012年に集英社から刊行された本作は、伊坂幸太郎らしさが凝縮された連作短編集。アウトローの溝口と岡田というコンビを軸に、5編の物語がそれぞれ独立しつつ、密かに絡み合っていきます。

時間軸は自在に跳び、登場人物も複雑に交差。各話を読み進めるうちに“ある意図”が見えてきて、最後には見事などんでん返しと伏線回収が用意されています。

軽快な文体と独特のユーモアに彩られながらも、構成は緻密。伊坂幸太郎さんの『ラッシュライフ』を彷彿とさせる構造美が魅力で、読後には「そういうことだったのか」と何度もページをめくり返したくなる一冊です。

家族解散まで千キロメートル(浅倉秋成)|双葉社|2022年刊行|家族×仏像×ロードムービー型どんでん返し

2022年に双葉社から刊行された、浅倉秋成による異色のロードムービー・ミステリー。

崩壊寸前の5人家族が正月に久々に集まると、車庫にはなぜか“テレビで盗難が報じられた仏像”が置かれていた。誰が? なぜ? どうやって? 真相が不明のまま、家族全員で仏像返却の旅へと出発する。総移動距離は1,000km。

ユーモアに支えられながら、ラストにはどんでん返しが控えており、タイトルの本当の意味が心に刺さる。ミステリー要素と家族ドラマが絶妙に融合した1冊です。

どんどん橋、落ちた(綾辻行人)|講談社文庫|2001年刊行|“推理不可”な超変化球ミステリー短編集

2001年に講談社文庫から刊行された綾辻行人の中短編集。タイトル作「どんどん橋、落ちた」を含む数編が収められており、いずれも推理小説の常識を覆すような奇想天外な仕掛けに満ちています。

中でも表題作は、“フェアなのに絶対に見破れない”という稀有なトリックが炸裂。丁寧に読み進めても、99.9%の読者はまんまと騙されるはずです。告白します、私は本を叩きつけそうになりました。

読後には「そんなのアリ!?」と呆然とするか、「やられた!」と快哉を叫ぶか。シュールさも相まって人を選ぶ一冊ではあるものの、鮮烈などんでん返しを求める読者にこそおすすめです。

カラスの親指(道尾秀介)|講談社|2008年刊行|詐欺師たちの奇妙な絆と衝撃のラスト

2008年に講談社から刊行され、映画化もされた道尾秀介の代表作のひとつ。詐欺師として生きる中年男・タケが、ある事情を抱えた若者たちと共に奇妙な共同生活を始めたことから、物語が動き出します。

ユーモアに満ちた会話や、どこか哀しみを含んだ日常描写を経て、次第に“過去”が顔を覗かせ始めます。そして終盤、物語は予想もしなかったどんでん返しに雪崩れ込み、すべてのピースが収束。

「親指だけが正面から向き合える」というセリフが心を打つ、優しさと痛快さ、切なさが同居する傑作ミステリーです。

通勤・就寝前にぴったりの短編ミステリー

通勤中や就寝前、ちょっとした空き時間にミステリーを楽しみたい方へ。読み切りや短編集の中から、特に読後に“面白かった!”と感じられる作品を厳選しました。どんでん返し、心理戦、ほっこり、ちょっと不思議…いろんなテイストを少しずつ。気軽に読めて満足感はたっぷりの一冊が、きっと見つかります。

いけない(道尾秀介著)

どんでん返しが魅力の連作短編集。舞台は、どこか不穏な空気が漂う海辺の町。(私はジョジョの奇妙な冒険を思い出しました)

各章のラストに「写真」や「メモ」といった“画像”が登場し、その解釈によって物語が一変します。読者自身が“真相”にたどり着く参加型の仕掛けが斬新で、まさにミステリーの新境地。人間の欲や罪、闇を描いた物語はどれもゾクリとくる不気味さを孕んでおり、心理的な怖さもじわじわ効いてきます。そんな作品を求める方はぜひ。

満願(米澤穂信著)

2014年にミステリーランキング三冠を達成した傑作短編集。

全6編すべてが読み応えのある“どんでん返し”で構成されており、どの話も緻密で巧妙。表題作「満願」は、神仏に願いが叶うことを意味しますが、そのタイトル通り、読み進めるほどに深い納得感が残ります。米澤穂信らしい静かな狂気が漂い、読後感は決して爽快ではないものの、不快感もない絶妙なバランス。初心者から玄人まで満足できる構成で、1話目からグッと引き込まれます。

儚い羊たちの祝宴(米澤穂信著)

グロ要素ありの短編どんでん返し集。全5話すべてが「ラスト一行」で衝撃の展開を迎える、文字通り“フィニッシングストローク”の連続です。

上流階級のサロンや、文学サークルの内輪の世界など、どこか浮世離れした舞台設定も本作の魅力。気品ある語り口で油断させたのち、最後に鮮烈な毒を突きつけてくる構成が見事。ネタバレを知っていても楽しめるほど完成度が高く、どの話も終盤の一行で世界が反転します。米澤穂信の技巧が光る、静かで残酷な一冊。

透明人間は密室に潜む

久々に「これはすごい」と感じたミステリー短編集です。

各短編は有名な本格ミステリーへのオマージュを感じさせながらも、展開はその“斜め上”どころか“上空”へ飛び抜けていきます。ひとつひとつのアイデアが新鮮で、まさに現代の本格。さらに、それぞれの物語の後に添えられた「参考文献」まで楽しめる構成になっており、読後の余韻も深いです。特に2作目は、不意打ちの笑いが最高でした。知的で遊び心満載、ミステリー好きにはたまらない短編集です!

神の悪手(芦沢央著)

将棋の世界を舞台にした連作短編集。

帯には「このどんでん返しが切なさすぎる」とありますが、読後の印象はそれ以上に「意外性」と「完成度」。将棋を知らなくても読めますし、知っていれば細かな描写の妙がより楽しめます。師弟関係の葛藤や社会問題を背景にした物語、ほんのり怖いエピソードもあり、どれも読み応えあり。「あっ、そう来たか」と思わせるオチが心地よく、ミステリーファンには嬉しい短編集。静かに効いてくる“どんでん返し”がじわじわと沁みてきます。

ベーシックインカムの祈り(井上真偽著)

タイトルからは想像できない、ハイテク×どんでん返しの新感覚短編集。

DX(デジタルトランスフォーメーション)や最新テクノロジーを背景に、VR、遺伝子編集、AI社会などを舞台にした物語が展開されます。中でも、VRゲーム中に突然失踪する妻、遺伝子改良された子どもをめぐる騒動など、現実に起こりそうな設定がリアルで、どの話も意外性抜群。ミステリーとしての完成度も高く、近未来の“もしも”を考えさせられる、まさにSF的どんでん返し小説です。

看守の流儀(城山真一著)

刑務官という仕事に焦点を当てた、異色の短編集。

各話のタイトルは「ヨンピン」「Gトレ」「レッドゾーン」「ガラ売り」「お礼参り」と、業界用語のような言葉ばかりだが、そのひとつひとつに深い人間ドラマが展開されます。個々の話は緩やかに連関しつつ、それぞれ独立した重厚な物語。中でも「ガラ売り」は涙を誘う感動作!そして最後の「お礼参り」で描かれる驚きの真相により、読後には全体像が一変する。

もう一度最初から読み返したくなる一冊。

#真相をお話しします(結城信一郎著)

YouTube、リモート飲み会、マッチングアプリなど、現代の“あるある”を題材にした5編からなる短編ミステリー集。

それぞれの物語に巧妙などんでん返しが仕込まれており、日常に潜む違和感が次第に真相へとつながっていく。日本推理作家協会賞を受賞した「#拡散希望」はもちろん、リモート時代の盲点をついた「#三角奸計」なども印象的。荻原浩の『噂』が好きな人には特に刺さる構成で、短編ながら読み応えのある一冊。軽やかさと意外性を兼ね備えた、現代型ミステリー。

煙の殺意(泡坂妻夫著)

ミステリー好きの間で“ベスト短編集”と称される一冊。

収録作は8編あり、「椛山訪雪図」「赤の追想」など名作ぞろいですが、中でも表題作「煙の殺意」は圧巻。デパートで起きた大火災と、アパートでの怨恨による殺人事件が同時並行で描かれます。独立した事件かと思いきや、読み進めるほどに交錯していく真相。そして最後には「えっ、そこ?」と思わず唸るような意外すぎる動機とどんでん返しが。泡坂妻夫の技巧が光る、短編ミステリーの傑作です。

望郷(湊かなえ)

瀬戸内海の島を舞台にした6編の短編小説集。物語ごとに登場人物は異なりますが、どれも「島で生きる」という背景が共通しています。

湊かなえ作品らしく、それぞれに静かな“イヤな感じ”が滲み、後からじわりと効いてきます。たとえば、父を失った親子と、母を気遣うように訪ねてくる男――彼の本当の目的は?といった具合に、読後に余韻が残る結末ばかり。どの話も重すぎず、けれど確かに胸に引っかかる。湊かなえらしい短編集です。

ポストカプセル(折原一著)

“未来へ手紙を送る”という実在した企画「ポストカプセル」がモチーフの連作短編集。15年前に投函された手紙が、当時の恋人や家族、恩人、そして思わぬ相手に届くことで、現在の平穏が少しずつ崩れていく——。

手紙の内容は、プロポーズ、遺書、脅迫、受賞通知など多種多様。15年の時を経たことで意味が変わり、届いた相手の運命を大きく揺さぶります。現代の即時コミュニケーションとは対照的な“タイムラグのミステリー”が秀逸。

ラストで見事に裏切られる短編もあり、さすが叙述トリックの名手・折原一。短編ごとに異なる余韻が残り、まとめて読んでも、1話ずつ味わっても楽しめる良作です。

毒(赤川次郎著)

“ミステリーの登竜門”として赤川次郎作品に親しんだ方も多いのではないでしょうか?

本作は「バレずに人をころせる毒」がテーマの短編集。たった一滴で、誰にも気づかれず人を殺せるという薬が登場し、その存在を知った人々がそれぞれの思惑で毒を狙います。薬は手から手へと渡り、その度に新たな事件が…。倫理観を揺さぶるスリリングな展開と、赤川作品らしい軽妙な筆致のバランスが絶妙で、テンポよく読み進められる一冊です。昔懐かしい赤川節を久しぶりに味わいたい方にもおすすめ。

Rのつく月には気をつけよう(石持浅海著)

スタイリッシュな装丁そのままに、オシャレでスマートなミステリー短編集。

それぞれの物語に登場する料理とお酒が本当に美味しそうで、読むたびにお腹が減ります。日常に潜むちょっとした違和感が、やがて謎や事件へとつながる展開は石持さんならでは。軽妙だけどキレ味鋭い。ミステリーにグルメ要素をプラスした、ちょっと大人な一冊です。

タイトルの「Rのつく月」──その意味に気づいたとき、ある食べ物が食べたくなります。

Y駅発深夜バス(青木知己著)

どんでん返し、ホラー風味、鉄道ミステリー、ユーモア系、読者への挑戦状まで――バリエーション豊かな短編が詰まった一冊。とにかく「ハズレなし」で、どの話もきっちりオチが決まり読後感も良好。

エグさや重さは控えめなので、読書スランプ中の方や、長編に疲れた方にもおすすめ。西村京太郎的なテイストが好きな方にも刺さるはず。ライトながら技巧派、手に取って損はない短編集。

宵待草夜情(連城三紀彦著)

サディズム、マゾヒズム、エロス、そして時代背景が滲む男女の愛憎――連城三紀彦が描く妖しくも濃厚なミステリー短編集。

1編ごとに玉石混交の色気と毒気が満ち、読むうちに理性が溶かされるような感覚に。妖艶で耽美、怪しげな空気が全体を包み込み、心の奥をじわじわと侵食してくる名品です。純粋な推理小説としても技巧派ながら、情念の重さに圧倒されるはず。心して読みたい、異色の一冊。

邪馬台国はどこですか(鯨統一郎著)

歴史の常識をひっくり返す“異色の歴史ミステリー短編集”。中でも白眉は表題作「邪馬台国はどこですか」。九州説?近畿説?…いえ、まさかの場所に「どんでん返し」が待っています。

奇抜な説なのに、読んでいるうちに「もしかして本当に?」と納得してしまう説得力がすごい。ブッダは悟っていなかった?聖徳太子の正体は?といった他の短編も大胆かつ斬新。歴史好きにも、ミステリー好きにもおすすめの一冊です。柔らかく読めるのも魅力。

ボッコちゃん( 星新一著)

短編・どんでん返しの極致とも言えるショートショート集。機械仕掛けの美少女「ボッコちゃん」や、人間の欲深さを描く「おーい でてこーい」など、印象に残る名作が次々と登場します。

1話2〜3ページで読めるのに、鋭い風刺や驚きの結末が必ず待っている。世にも奇妙な物語、5分で読めるシリーズが好きな方には必読の1冊。読書嫌いな子どもでもハマる面白さが詰まっています。

ぶっ飛び設定がクセになる物語たち

物語の途中で世界が反転し、ジャンルすら変わってしまう――そんな異色ミステリーを集めました。サイエンス、オカルト、メタフィクション、宗教、超能力、タイムリープ…何が出てくるかはお楽しみ。ジャンルの境界線が曖昧になる“奇書”体験、味わってみませんか?

ガダラの豚(中島らも著)

カルト的人気を誇る異色の3部作。

1巻ではアル中気味の民俗学者を中心に、新興宗教・手品破り・テレビ業界など、カオスな登場人物が入り乱れる展開。

2巻では舞台がアフリカに移り、本格的な呪術の現場とその文化的背景が描かれ、スリリングかつ知的好奇心をくすぐられる内容に。

3巻はまさに超常バトルロイヤル。僧侶、超能力者、心理学者らのチームが最強の呪術師軍団と激突する怒涛の展開。社会風刺とブラックユーモアに満ちた、唯一無二の怪作です。ぶっ通しで読む価値あり。

クリムゾンの迷宮(貴志祐介著)

目覚めた男の目の前に広がるのは、見知らぬ赤い大地。記憶も曖昧な中、手元のPDAには「ゲームを開始します」の文字が。謎のルール、正体不明の参加者たち、そして生死をかけたサバイバルが始まります。

次第に明かされていく「このゲームの目的」とは何か。誰が敵で誰が味方か。登場人物たちの変化もリアルで、人間の本質がむき出しになる描写にゾクッとします。

バトルロワイアル×メイズランナーのようなスリリングな展開と、最後に待ち受ける一撃――。深く考えずとも夢中で読める、極上のエンタメ小説です!

アルカトラズ幻想(島田荘司著)

島田荘司の筆力が炸裂する、まさに“怪作”。

猟奇殺人ミステリーかと思えば、地球空洞説や金星の自転方向の謎に飛び火し、最終的にはアルカトラズ刑務所にまで舞台が移るという怒涛の展開。現実と幻想、科学とオカルトがごちゃ混ぜになったような超異色作で、島田作品ならではの力技が冴え渡ります。

読んでいて「これは一体どこに向かうんだ?」と思いつつ、ページをめくる手が止まらない。『フロム・ダスク・ティル・ドーン』のような映画が好きな方に強くおすすめしたい、ジェットコースター的ミステリーです。

一次元の挿し木(松下龍之介著)

200年前の人骨と、現代で失踪した妹のDNAがまさかの完全一致!?謎を追い始めた主人公は、やがて新興宗教やマスメディアを巻き込んだ闇に飲み込まれ、狂気的なサイコパスに命を狙われることに。

「このミステリーがすごい!」大賞を受賞した話題作で、物語の途中に挿入される“ミノタウロスの逸話”も意味深で印象的。深読みのしがいがある一冊です。緊張感あふれるストーリーと独自の構成が魅力の、重厚系どんでん返しミステリー。

出版禁止(長江俊和著)

「心中」は純愛か、それとも殺人か?――この問いを軸に展開する異色のミステリー。テレビディレクターが、出版差し止めとなった幻の原稿を追う形で進行し、読者は疑念と混乱に満ちた世界に引き込まれていきます。

ある程度早い段階で“ある真相”には気づくかもしれませんが、それでもラストにはしっかりと驚かされるはず。巧妙などんでん返しが何層にも重ねられており、読後はどっと疲れるものの、妙なスッキリ感も味わえます。読んでいるというより「覗いている」ような不思議な没入感のある一冊。

黒い仏(殊能将之著)

想定の“斜め上”をゆく異色作。序盤は王道のミステリーですが、物語はやがてSFへと加速。

過去と現在を行き来し、空を飛び、ついには存亡をかけた戦いへ──もはやジャンルを飛び越えた一大スペクタクルです。

特に、途中で明かされる登場人物アントニオの正体には唖然。島田荘司の『アルカトラズ幻想』や、タランティーノ作品のような「型破りな仕掛け」が好きな人にはドンピシャ。クセになりますが、賛否両論も納得のカルト的傑作です。

そして誰も死ななかった(白井智之著)

「全員が○んでから物語が始まる」――この衝撃的なコピー通り、常識を覆す展開が待つ異色のどんでん返しミステリー。

孤島に集められた5人の作家、傾いた館、見立ての人形とおなじみの要素がそろいながら、読者の予想をはるかに上回る“何か”が襲います。ホラー、メタフィクション、ジャンル崩壊、そして唖然とする結末。賛否は分かれますが、“ぶっ飛んだ一冊”を探しているなら迷わずどうぞ。

七回死んだ男(西澤 保彦著)

タイムリープ系ミステリーの名作といえば、これ。1日の出来事が“7回”繰り返されるという特殊な体質を持つ主人公が、殺されてしまう祖父を救うため奔走します。しかし、犯人と思しき人物を遠ざけても、祖父は別の誰かに殺されてしまう……。

1回ごとに少しずつ状況が変わっていく中で、何が真相なのか?誰が本当の犯人なのか?タイムループと本格ミステリーが絶妙に組み合わさった構成で、読み応えは抜群です。

やや頭を使う展開ながら、タイムリープものが好きな方にはたまらない一冊。緻密に張り巡らされた伏線と、予想を超える真相に驚かされること間違いなしです。

恋に至る病

150人以上を自◯に追い込んだとされる謎の美女・景と、元いじめられっ子の主人公・宮嶺。

景はなぜか主人公にだけ異常なまでに優しく、甘えてくる――その理由とは? 胸くそ悪くなるようないじめ描写に一瞬ためらいも覚えますが、物語が進むにつれ張り巡らされた伏線が浮かび上がり、思わぬ真相に唸らされます。純愛か狂気か。ラストまで読んで初めて全貌が見える、秀逸などんでん返しミステリーです。

海外発・傑作どんでん返し・ミステリー集

世界の読者を虜にした翻訳ミステリーを集めました。

名探偵ポアロの活躍から、最新の社会派サスペンスまで──名作と呼ばれるには理由があります。どれも構成・トリック・キャラクターが秀逸で、読み始めたら止まりません。海外小説が初めての方にもおすすめです。

その女アレックス(ピエール・ルメートル著)

冒頭から全力疾走。誘拐された若い女性・アレックスが閉じ込められた謎の檻。その場所から、どうやって脱出するのか──読者の予想をあざ笑うような展開が待っています。

一難去ってまた一難、と思いきや、物語はまさかの方向へ転がり出す。先入観に揺さぶりをかけるどんでん返しの連続に、読んでいて息をつく暇もありません。本作は『悲しみのイレーヌ』に続く〈カミーユ・ヴェルーヴェン警部シリーズ〉第2作目ですが、単独でもまったく問題なく読めます。畳みかけるような構成で、読後は圧倒されること間違いなし。

衝撃の連続を求める方に、ぜひおすすめしたい海外サスペンスの傑作です。

グレイト・ギャツビー(村上春樹翻訳)

華やかな社交界と陰を帯びた愛――どこか夢のような物語の中に、じわじわと忍び寄る結末の予感。

語り手のニックは、大富豪ギャツビーと交流を深め、彼が従姉妹デイジーへの再燃する想いを抱き続けていることを知ります。彼女を取り戻すために開かれる豪華な夜会の数々。しかし、輝きの裏には切ない真実が隠されていました。ラストに訪れる意外性と虚無感は、ある意味「どんでん返し」とも言える構造。ミステリー的視点でも再評価されるべき古典の名作です。

アクロイド殺し(アガサクリスティ著)

英国の静かな田舎町で資産家アクロイドが殺される。現場に呼ばれたのは、引退したはずの名探偵ポワロ。

語り手は近くに住む医師・シェパードで、彼と共に事件の真相を追います。遺産、秘密、嘘、そして周囲の人々の怪しさが絶妙に絡み合い、読む手が止まりません。そして迎える驚愕のラストは、ミステリー史に名を刻む伝説の“どんでん返し”。ミステリー好きなら必読の一冊ですが、昔ファミコンの某名作推理ゲームをプレイした人は、先に気づいてしまうかも…?

オリエント急行の殺人(アガサクリスティ著)

世界的な名探偵ポアロが活躍する名作中の名作。

豪華列車オリエント急行の中で、富豪の男性が刺殺されます。容疑者は個性豊かな乗客たち。ポアロはそれぞれのアリバイを丁寧に洗っていきますが、全員に“完璧な”アリバイがあることが判明。では誰が、どうやって? そして、なぜ? ラストに明かされる真相には「これが許されるのか!?」と驚くこと間違いなし。推理小説の“常識”をひっくり返した歴史的一作です。

そして誰もいなくなった(アガサクリスティ著)

“どんでん返し小説”の金字塔。孤島の屋敷に集められた10人の男女が、童謡の歌詞通りに次々と殺されていく。疑心暗鬼が極限まで高まり、誰も信じられない状況で迎える衝撃のラストは、読者の想像を遥かに超えてきます。

ラストはタイトルの意味が胸に響き、「え?」としばし呆然とさせられるはず。多くの作家に影響を与えた“原点”にして、ミステリーの最高峰と呼ばれる一冊です。

米澤穂信『インシテミル』などオマージュ作品も多く、今読んでも古さを感じさせない構成力と緻密さはさすが。ミステリーファンなら必読のクラシック!

春にして君を離れ(アガサクリスティ著)

名探偵ポアロやミス・マープルで知られるアガサ・クリスティが描いた、心理描写に重きを置いた異色作。

旅行中に列車が立ち往生し、偶然ひとりになった主人公の女性が、自らの過去と向き合ううちに見えてくる“真実”とは。推理要素というよりは、人間の内面を抉るような物語であり、読み手によってはかなり怖く感じるかもしれない。ふと自分にも思い当たるような描写に、心が揺さぶられる一冊。静かに訪れるラストの「気づき」が、大きなどんでん返しとなります。

ミレニアム「ドラゴン・タトゥーの女」(スティーグ・ラーソン著)

単なるミステリーにとどまらない、社会派サスペンスの傑作。

舞台はスウェーデン。女性への暴力や、国家・報道機関の腐敗といった社会問題が色濃く描かれています。主人公は天才的なハッカーであり、過去に壮絶な被害を受けた女性リスベット。彼女の冷酷かつ容赦ない復讐劇と、ジャーナリストであるミカエルの失踪事件の調査が交錯し、物語は予想を超える深みへ。暗く重たいテーマながら、圧倒的な筆力で読ませる力作です。

カササギ殺人事件(アンソニー・ホロヴィッツ著)

作中作×どんでん返しという二重構造が魅力の英国ミステリー。

2018年に「ミステリー4冠」を達成し話題沸騰、アガサ・クリスティの系譜を感じさせる本格派です。田舎町で起こる殺人事件を名探偵が解き明かすという“作中の物語”を読んでいた編集者が、やがて現実の殺人事件に巻き込まれていくという仕掛け。ミステリー好きにはたまらない、伏線とどんでん返しの連続です。構想に15年を費やしたというだけあって、緻密な構成と読み応えは抜群。海外ミステリー初挑戦にもおすすめ。

ゴーン・ガール(ベン・アフレック著)

妻エイミーが突然失踪。疑われた夫ニックは真相を探るも、次第に浮かび上がる“完璧すぎる妻”の異常な計画。

予想を裏切り続ける展開、巧妙に仕掛けられた伏線、登場人物の裏の顔――読者の“常識”がどんどん覆されていく、究極のどんでん返しミステリーです。映画化もされた世界的ベストセラー。ミステリーの醍醐味を存分に味わいたい方におすすめの1冊です。

穴 HOLES(ルイス・サッカー著)

軽いえん罪で更生施設に送られた少年スタンリー。そこで彼に課されたのは、毎日“穴を掘る”という謎の労働。穴の目的は?掘る意味とは?現在と過去、そしてスタンリーの祖先にまつわる物語が交錯し、やがて点と点が驚くほど綺麗につながります。

児童書とは思えない傑作。子どもから大人まで幅広く楽しめる、隠れたどんでん返しの名作です。

古典や文豪作品に潜む“意外な結末”

ここに並ぶのは、“名作”の皮をかぶったちょっと意外な読み物たち。

教科書で読んだあの作品に、まさかのオチが? 読んだことがあっても、忘れていても、もう一度読むと驚くかもしれません。

五瓣の椿( 山本周五郎著)

病に伏しながらも家族と店を支え続けた父を敬愛する娘・おしの。母は放蕩を重ね、やがて父は無念の死を遂げます。

死をきっかけに明かされる出生の秘密——それを知ったおしのは、復讐の鬼と化し、ひとりまたひとりと仇を討っていきます。その枕元に一片の椿の花びらを残しながら。舞台は江戸、ジャンルは時代劇でありながら、胸を打つ人間ドラマとどんでん返しが待つ傑作。椿に込めた怒りと祈りが読む者の胸を刺します。

日記帳(江戸川乱歩著)

寡黙で内向的だった弟を亡くした兄が、遺品の中から見つけた一冊の日記帳。そこに綴られていたのは、弟と縁戚の女性との手紙のやり取り――まるで心を探り合うような曖昧な文通。

2人はいったい何を伝え合っていたのか? 兄が読み進める中で見えてくる、弟の意外な一面とその奥に潜む真実とは。わずか数ページの超短編ながら、江戸川乱歩らしい緻密な心理描写と静かな衝撃が光る佳作です。

蜘蛛の糸(芥川龍之介著)

地獄に堕ちた大泥棒カンダタ。だが彼は生前、一匹の蜘蛛を助けたことがあった――

それを見ていたお釈迦さまは、地獄の底に一本の蜘蛛の糸を垂らします。必死で糸をのぼるカンダタ、やがて他の罪人たちも群がります。善意とは?救済とは?その報いとは? わずか数ページの超短編ながら、宗教的な示唆や人間の業をえぐる名作。どんでん返しの直後に訪れる“何ごともなかったような”静寂が、不気味に余韻を残します。

方丈記(鴨長明著)

「行く河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」――この冒頭だけでも読む価値あり。

日本三大随筆の一つであり、無常観に満ちた名随筆です。地震・飢饉・戦乱に揺れる時代を生きた長明が、すべてを捨てて隠遁し、自然の中で暮らす中で見出した達観の境地。人生を見つめ直す機会を与えてくれる1冊です。が、「最後の章、最後の一文」まで味わうと、小さなどんでん返しが訪れるかもしれません。

徒然草(吉田兼好著)

鎌倉時代の大ベストセラー随筆『徒然草』からも、どんでん返し的な一編をご紹介。

出雲詣でに訪れた聖海上人は、神社の狛犬が互いに背を向けていることに「流石だ、他とは違う!」と感動。由緒ある理由があるに違いないと神官に尋ねると、返ってきたのはまさかの答え。格式と信心が空回りする、滑稽で人間味あふれる一話。日本人の信仰心や思い込みを、軽やかに笑い飛ばすセンスが光る短編です。

はじめてのどんでん返し

小さいころ読んでドキドキしたあの本、今読んでもやっぱり面白い!

子ども向けとは思えない“ラストの衝撃”や“仕掛け”が詰まった名作絵本&読み物を集めました。

少年探偵団(江戸川乱歩著)

明智小五郎シリーズの中でも、特に子どもたちに人気の高い1冊。主人公は、名探偵・明智小五郎の弟子である小林少年。驚異的な機転と行動力を武器に、怪人二十面相と知恵比べを繰り広げます。

大人の推理とはまた違ったワクワク感があり、少年時代に読んで探偵道具を真似て作った…なんて思い出が蘇る人も多いのでは?時代を超えて愛される、ミステリーの金字塔。懐かしの表紙カバーにもぜひご注目を。

目ん玉どろぼう(たかしよいち文・梶山俊夫絵)

「龍の目玉は金になる」と聞いた主人公は、酔っ払った龍から目玉を盗み、ガラス玉とすり替えます。ところが帰り道、目覚めた龍が激怒して追ってきて……!

逃げる主人公、迫る龍。スリル満点、そしてまさかの結末が待ち受ける“どんでん返し絵本”です。子どもの心をがっちりつかむストーリーと力強い絵で、本が好きになるきっかけにぴったり。読み聞かせにもおすすめの一冊です。

ねないこだれだ(せなけいこ著)

夜更かしをしているとどうなるか?という“しつけ絵本”の代表作ですが、単なる教育目的では終わらないインパクトがあります。おばけたちが現れ、「ねないこ」に忍び寄ってくる展開は、子どもだけでなく大人にもじわじわ怖い。

結末は衝撃的で、ある意味“どんでん返し”とも言えるラスト。トラウマになるほど印象に残る一冊です。読めば子どもはきっとすぐにお布団へ。大人の再読にもおすすめです。

どんでん返し小説・ミステリー小説に関してよくある質問(FAQ)

Q1. どんでん返し小説の醍醐味って何ですか?

A. 読者の予想を裏切りながら、見事に納得させてくれる展開が魅力です。

たとえば『イニシエーション・ラブ』(乾くるみ)は、最後の一行で物語の全てがひっくり返る衝撃の一冊。何気ない描写がすべて伏線になっていたと気づいたとき、もう一度読み返さずにはいられません。

Q2. 初心者でも読みやすい、やさしいどんでん返し小説はありますか?

A. 『スロウハイツの神様』(辻村深月)は、やさしい物語の中にさりげないどんでん返しが光る短編集です。

驚かせるよりも、“見方が変わる”ような静かな仕掛けが魅力で、日常に寄り添うタイプのミステリーを探している方にもぴったりです。

Q3. 映画化されたおすすめのどんでん返し小説は?

A. 『白ゆき姫殺人事件』(湊かなえ)や『容疑者Xの献身』(東野圭吾)は、どちらも映画化されて話題を呼びました。

特に『容疑者Xの献身』は、犯人が最初からわかっていて、最後に真相が明かされる構成が秀逸で、映像と原作で2度楽しめます。(伊佐幸太郎さんのマリアビートルも映画化されているようです)

Q4. 短編集でもどんでん返しを味わえますか?

A. はい、たとえば『看守の流儀』(城山真一)のように、1話ごとに衝撃がある短編集・連作も多数あります。

特に『看守の流儀』は、地味な現場の“看守”という職業を通して、人間の深層に迫り、ラストには予期せぬどんでん返しがあり静かに胸に刺さります。

Q5. どの小説から読めばいいかわかりません。迷ったらどれがおすすめ?

A. 最初の1冊として、テンポも展開も爽快な『方舟』(夕木春央)をおすすめします。

“この中に犯人がいる”というクローズドサークルの王道でありながら、想像を裏切る巧妙な構成と倫理観が問われる結末が待っています。読後に「他の作品も読みたい!」と思わせてくれる代表的な一冊です。

最後に

どんでん返し小説って、本当に飽きないんですよね。読み終えたあと、「やられた~!」と唸るあの瞬間がたまりません。

今後も“驚き”と“伏線回収”を求めて、読み続けたいと思います。どれから読もうか迷っている方は、別記事で書きました私のトップ10を参考にしてみてください。

-

【2025年版】泣ける・感動・優しい小説おすすめ43選|心を癒す名作を厳選

-

元気が出る&前向きになれる小説24選|落ち込んだ日にそっと寄り添う本

-

【最速!10秒でネタバレ】どんでん返し小説『看守の流儀』

-

どんでん返し&ミステリー 小説122選|衝撃展開でおすすめの名作

-

【10秒ネタバレ】閲覧厳禁!どんでん返し・ミステリー小説32冊

-

【2025年版】読みやすくて面白いノンフィクション・エッセイ27選

-

【2025年版】短編小説おすすめ32選|就寝前・通勤中に読める名作集

-

【2025年版】テンションが上がり、熱くなれる!おすすめ小説17選

-

【2025年版】原田マハのおすすめ小説8選|初めてでも感動できる名作を厳選紹介

-

何だか心が疲れた時におすすめしたい「癒し」の6冊

本日も、最後まで読んで頂き、有難うございました。

コメント